- HOME

- 絵のある待合室101~200

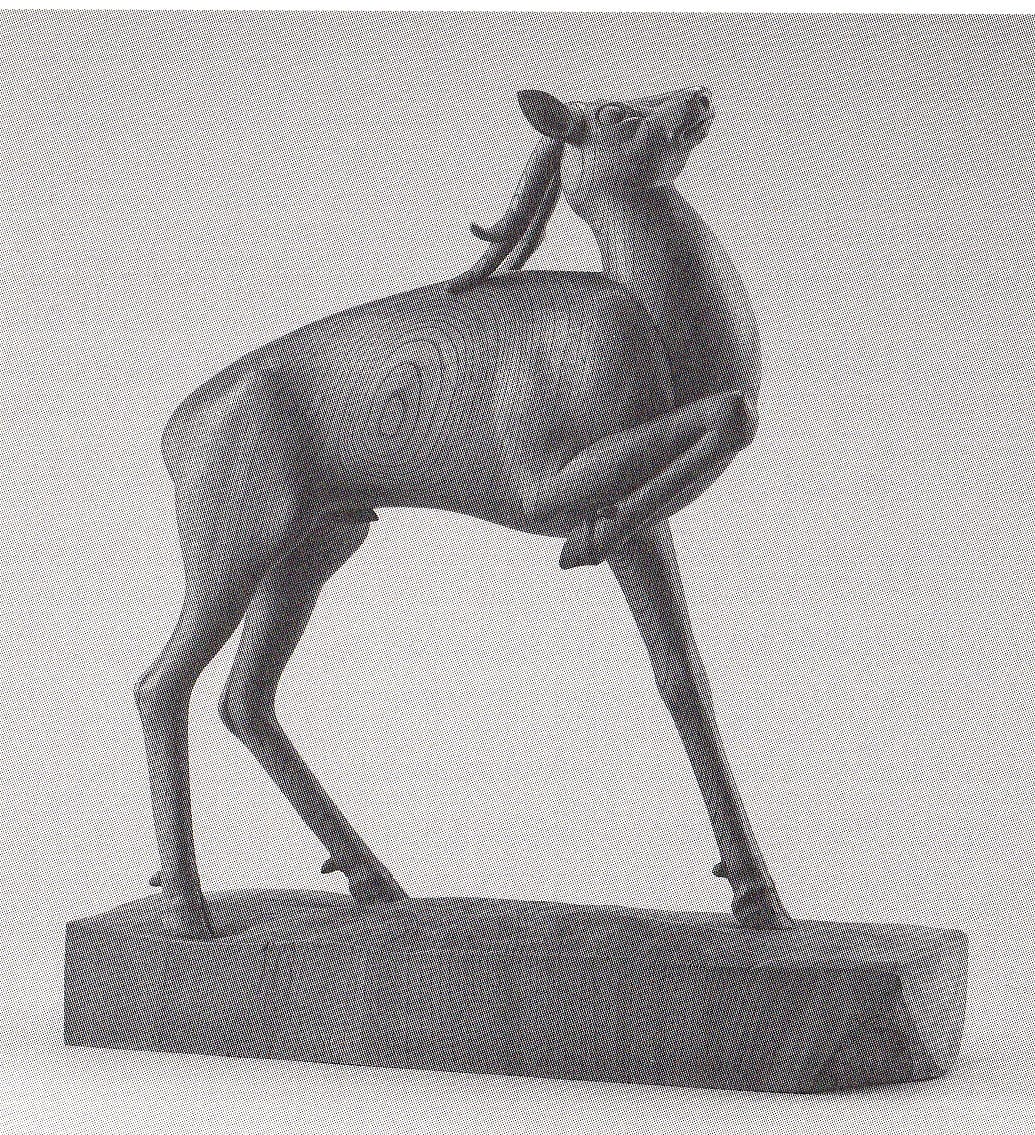

絵のある待合室101

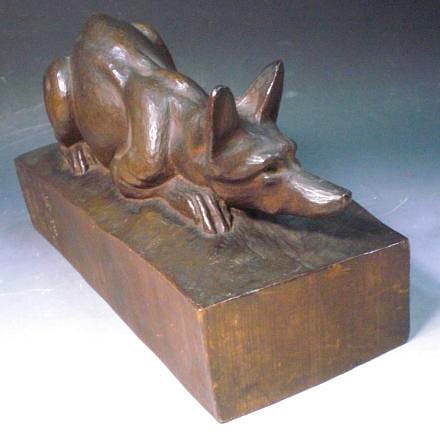

川上邦世 「鹿」 1924 64㎝

当初、旧知の画廊主が個人宅で発見し苦労の末譲ってもらった邦世の動物彫刻代表作である。この作品は 2010年に群馬県立館林美術館に初出品され、その後縁あって私の所蔵となった。徹底的に調べた結果、復興紀念彫塑合同展出品作であることが判明した。関東大震災後の復興を祈って開かれた展覧会である。美術芸術が復興の起爆剤となっていた当時に思いを馳せた。東日本大震災の復興もそうでありたいと思う。地から立ち上がる雄々しい鹿の姿は、まさに復興のシンボルである。邦世の復興に対する意気込みがひしひしと伝わってくる名品である。

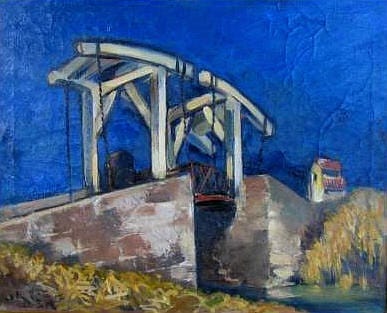

絵のある待合室102

中山巍 「アルルの跳ね橋」 1923 15号

図録ではデッサンが知られていたが、これがその油彩である。新発見の滞欧作だ。Y学芸員の情報では岡山の美術商で売られていたがその後行方不明になっていたとの事であった。幸運にも私のところにやって来たのは絵にも意志がある証左であろう。 ご存じの通りゴッホも同じアングルで跳ね橋を描いている。較べて見て下さい

絵のある待合室103

木原千春 「トラ」 2005 50号 アクリル

木原千春26歳頃の作品である。17歳に描いたカエルを持っているが、このトラも面白い。日本人離れしている色使いや構図といった作風はハイリスクだが、ハイリターンでもある。アカデミックな美術教育の中からでは出てこない在野の作品であろう。評価するのは私たちであり歴史でもある。

絵のある待合室104

建畠覚造 「WORK」 1962 43㎝ 作品集掲載

過去4回の個展、展覧会に出品されている代表作のひとつ。覚造氏は建畠大夢の長男である。名著「彫刻」昭和57年はおススメである。この作品は彼の作品の中でも特異的なものであろう。彫刻という立体を否定し、平面に近づけ僅かな凹凸をつけることで影をつくり限局された闇から来る底知れない深さ(立体)を表現している野心試作でもある。

絵のある待合室105

二見利節 「牡丹」 1954 8号 二見利節展出品作(1996平塚市美術館)

キャンバス裏には水色の絵の具で「威厳を示せるものです。法隆寺の壁画に類似点も在ます」と記してある。二見の作品の魅力はその独自の絵画哲学にあるが、その画業は幅広く今後の発掘と研究が必要である。生誕100周年を記念して2011年10月に郷里の二宮町に「ふたみ記念館」が開館された。期待したい。

絵のある待合室106

矢崎虎夫 「鷹」 1930年作

7月28日の日付を少し回った頃、梅野隆初代館長が愛する長野の地で亡くなられた。享年85歳。本当に淋しいです。存命中からすでに伝説の人だったので、こらから第二の新たな伝説が始まったと言えよう。人は梅野初代館長を「美の狩人」と呼んで来た。60年間の長きにわたり、独自の審美眼で美という獲物とそのポイントを見つけ出し、ものの見事にゲットして来たのである。その生き様は「鷹」のようですらある。図らずも今回の愛する1点展が友の会による梅野初代館長の追悼展の形を取るとこになった。何を出品しようかとさんざん迷ったが、感傷的な湿っぽくなるような作品は避け、死ぬまで「美の狩人」と言う名の「鷹」であった梅野初代館長に最大の尊敬と追悼の意を込めてこの作品を選んだ次第である。梅野先生、どうかご寛容のほどを。

付記 矢崎虎夫は長野県茅野市出身の彫刻家。この作品は昭和4年院展初入選の翌年、昭和5年に制作されたものである。昭和6年に東美を卒業しているので、在学中の力漲る優品である。

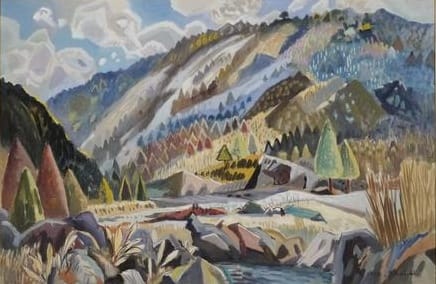

絵のある待合室107

反骨の水彩画家 互井開一 「阿部奥」1952 水彩40M 新水彩展出品作

近代水彩画の巨匠の一人である。略歴にはこうある・・・「生来の野武士的反骨の精神は従来の官展の封建的なぬるま湯にひたることを潔しとせず、官展系団体と絶縁し、昭和24年2月に自ら同志を誘い、新水彩作家協会を創設(昭和30年から三軌会と改称)し、会の育成と発展に非常な努力を重ねてきた。また水彩画の従来おかれている、油彩に対する主従関係をくつがえして、水彩芸術の主体性を確立するために専念してきた逞しい反抗の姿勢は高く評価されよう」と。互井が不透明水彩絵具の日本初の開発協力者(1951年にニッカーから発売された「ガッシュ」)であったことを知り、この作家の水彩を油彩と同等の絵画芸術であると認めさせる執念を見た思いであった。

不透明水彩の水彩画における表現の奥行きと拡大は、油彩と比べても見劣りがしない。中西利雄を始め、多くの近代水彩画の名手たちがその証明をしている。互井の表現様式は、鮮麗明快、軽妙闊達なフォルムを交錯させて、リズミカルで爽やかな独自性がある。それを評論家たちは「大衆に迎合しない大衆芸術の持ち味を有する稀有な特質」と評価している。また、本人は画集(1966)の中で「空間の広がりの大きい風景画を好んで描いていますが、無限に続く空間の中に、諸物の存在がその理由を決定づけ、有機的に最も高い効果を表出させようと努めています。或る時は重い空間の中に、或るものは明るい中にまた或る時は特殊な光彩の下にという思考によるなど、それぞれに色彩の放つ光を捉えようと試みていますが、例えそれが至難の業であっても、今の私は執念に近いほどの興味を持っています」と。この画集が発刊され、これからというその翌年10月にクモ膜下出血にて急逝してしまうのである。

この作品は旧知の画商からネットを通じて落札したものである。間違いなく互井のガッシュ芸術の特質を存分に表出している代表作である。私もこの景色と酷似するところで1年間住んだことがある(修善寺)。油彩では重くなるし、空気感が出ない。透明水彩では山のボリューム感と川の音が弱い、ガッシュはこのようなスケールの大きな空間を表すには打ってつけの絵具であろう。大きな作品だけに景色に中に入り込めそうだ。

近代水彩画の巨匠のひとりである。新水彩作家協会展出品作(昭和30年から三軌会)でもあるので新発見である。この知らせにご遺族も喜んで下さった。生来の反骨精神は従来の官展の封建的なぬるま湯にひたることを潔しとせず、自ら同志を誘い新水彩作家協会を創設し、油彩に対する主従を覆すべく、水彩芸術の主体性確立の為に専念してきた姿勢は評価に値する。互井が不透明水彩絵具の日本初の開発協力者(1951にニッカーで発売された「ガッシュ」)であることは重要である。1967年の急逝は惜しまれる。享年63歳。

絵のある待合室108

武井直也 「裸婦立像」 60㎝ 1926年院展出品作

どうだ!と言わんばかりの格調高き裸婦像である。ブールデルの影響が色濃く出ている時代の優品である。彫刻のコレクターから譲って頂いた。合わせ箱であったが武井夫人関係の新聞記事(当時)が入っていたので、関係者から出たものだろう。今となっては貴重な遺作でもある。大切にしたいと思っている。

絵のある待合室109

広島晃甫(1889-1951) 「孤雀」大正期 絹本彩色

青年時代の奇行ぶりは、大正期の天才的日本画家としての評価の言葉とともに語られ、なかば伝説化している。その画風は日本画離れした空気と清新な感覚と愛情に満ちたもので、その工芸的色感は彼独自の巧みさが可能にしている天賦の才であると絶賛された。徳島で生まれ、高松の工芸学校を経て東京美術学校日本画に学ぶ。在学中に萬とアブサント会を結成。1912年卒業制作は画題としては型破りなサーカスの玉乗りを描き、自由な表現を追及し行樹社の結成に加わったり、仮面社に油彩画を出品したり、1916年には長谷川潔、永瀬義郎と共に日本版画倶楽部を結成したりした。日本画、洋画、版画など縦横無尽に分野を越えた最先端の表現活動を遂行したスケールの大きい自由人でもあった。1919年、1920年と独自の作風で連続特選(帝展)を受けその実力が求められ、国の代表として明治神宮壁画作成、日独美術展委員としてドイツ、ヨーロッパ、朝鮮を3年間調査研究し、戦後は日展で活躍し62歳で他界。この作品は晃甫全盛期である大正時代の希少な佳品である。題も竹雀図でなく孤雀と晃甫らしく捻ってある。牧谿「濡れ雀」を彷彿させるような、画面から感じられる湿り気のある茫洋とした空気の表現と孤独感漂う雀の表情には脱帽する。墨絵の古画に通じる風格が近代の表現と色彩に出会う時このような作品が生まれるのだろうか。工芸の技術と洋画、版画の素養が見え隠れするのも興味深い。

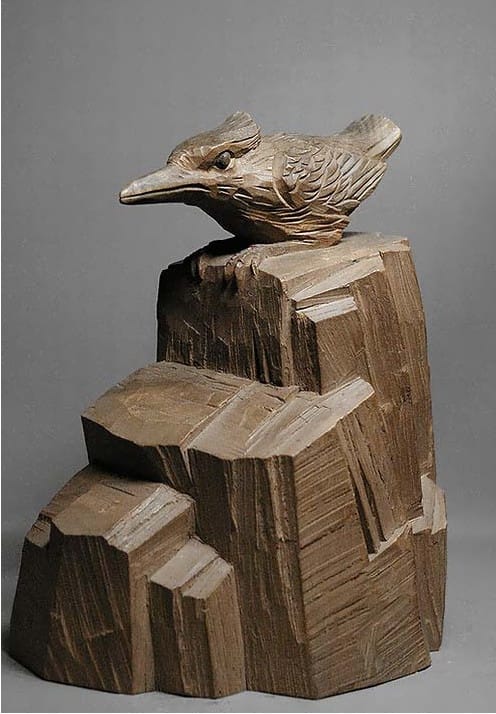

絵のある待合室110

岸田陸象 「翡翠」 21㎝

中村直人の弟子、吉田白嶺の孫弟子 農民美術運動時代の初期作か?

絵のある待合室111

尾崎良二 「ジュードポーム」 1964 30号 個展出品作

独立の若き天才と言わしめた頃の作品である。故梅野隆館長も注目していた作家であった。現在もお元気に活躍されていらっしゃるのが嬉しい。年賀状はいつも手書きの干支であり、作品のつもりで大切に保管している。

絵のある待合室112

五百住乙人 「別れ」 1995 50号 画集掲載 個展出品作

2008年4月「五百住乙人」展が梅野絵画館で開催された。企画中心者であるNさんからその話を伺った、と同時に故Gさんの事が偲ばれた。平成12年5月、Gさんの住む板橋のマンションにSさんと訪問し美術談義に花が咲いた。その中で、Gさんが五百住先生に絵を習っていること、現存画家では尊敬に値する人物であることなどを物静かに語っておられた。その後、体調不良となり、しばらく療養された。平成14年夏、90%体調が回復したので再会したいとの連絡があった。10月に拙宅に来て下さり、再会を喜んだ。そして小生所蔵の高畠達四郎の滞欧作「婦人像」を見るや否や、一心不乱にデッサンを始めた姿を今でも鮮明に思い出す。平塚駅まで送り、じゃあ今度は東京で会いましょうと手を振った。これが今生の別れとなってしまった。その後、Gさんが亡くなったことをSさんから知らされ、愕然とした。遅まきながら墓前に手を合わせた。Gさん旧蔵の大貫松三作品を形見として入手し、供養の思いで平塚市美術館での大貫松三展に出品した。素晴らしい展覧会であった。その場には立軌会の後輩である五百住先生も来られた由。Gさんが呼んだのかな。そして、Gさんが先生と慕っていた梅野館長の美術館で、五百住展がGさんを知るNさんのご尽力で開催の運びとなった。全てがGさんの思いの糸が繋いだご縁であろう。なんとも不思議である。そんな折、何となくネットで五百住作品を探してみると、この作品「別れ」50号1995年作が飛び込んできた。「あっと」心の中で叫んだ。「平園さんお久しぶり」「Gさんじゃないですか」、対面する馬上の人物はGさんと私であると瞬時に感じた。「再会」であった。とにかく落札しなければならない作品である。ピカソの青の時代をも彷彿させる渋いモノトーンのブルーがどこか寂しげで静かである。芥川氏が指摘するように…複雑で微妙な色同士のせめぎ合いがひっそり続いている。そこから立ち上るように空気が生じて画面の中を巡っている…「Gさん、展覧会場でまた会いましょう。ではさようなら」。別れは出会いの始まりでもある・・・。

絵のある待合室113

清水三重三 「唄」 1924 32㎝ 2012年群馬県立館林美術館「色めく彫刻展」出品

構造社の中心的作家のひとりとして知られているが、人物・建築彫刻~戦後の挿絵まで多彩な才能を発揮した。東京大空襲で戦前の作品はほとんど焼失してしまった。この作品は構造社に参加する3年前の作品であり、資料的価値もある貴重な作品である。

絵のある待合室114

長谷川利行 「子守り」 1929 デッサン

利行38歳の時のデッサンである。一目でわかる利行の魅力はイイも悪くもで先入観がある。これも念のため鑑定書をとった作品である。私が鑑定書を依頼した唯一のものでもある。

絵のある待合室115

後藤 良 「高砂」 16㎝10㎝ 平尾賛平(2代)氏旧蔵

後藤良の佳品である。平尾氏は日本初の化粧品店を開業したことで知られているが、先代の頃より後藤貞行や高村光雲を支援しており、代々平尾家は美術藝術のパトロンとしても有名であった。この作品も2代の成婚25周年を記念して後藤が平尾に贈ったものであることが分かっている。後藤良研究の第一人者である田園調布大学の中原氏も貴重な発見と喜んでくれた。今後の調査に期待したい。

絵のある待合室116

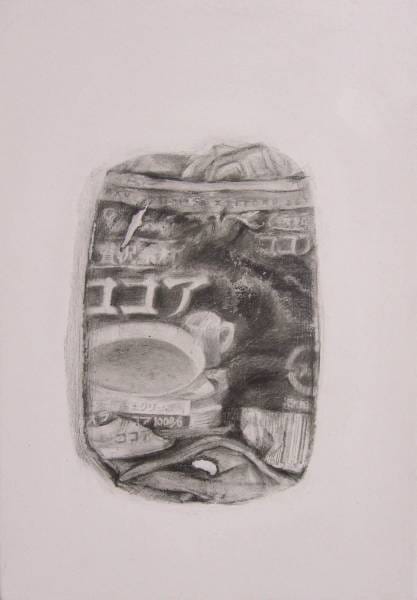

市川裕隆 「Fossil fuel」 2009 23×16㎝ Pencil on Panel

下層用の文字数制「わの会の眼」の表紙でお世話になった市川氏の作品である。小品であるがワークリストに図版として掲載されている代表作である。彼の鉛筆画に対する姿勢は修行者のようである。角の取れた真摯なまなざしはその人柄が作品に現れているようだ。1979年生まれだが既に15回以上の受賞歴がある。関西を中心に活動されているが関東でも個展を開いてもらいたいものだ。

絵のある待合室117

冨長敦也 「人間」 大理石 2004 31㎝

作品の素材はイタリア産トラバージンという石材を用いている。2004個展(ギャルリープチボワ・大阪)2004個展(ギャラリーゴトウ・東京)2005個展(ギャラリー一穂堂・東京)に出品歴あり。作家のレゾネNo367の作品である。石と結婚した男と呼ばれている国際的な石の作家である。目の肥えた美術通にファンが多いという。偶然手に入れた作品だったが、代表作のひとつと知り幸運だった。「希望と挫折のトルソ」との別題もついているそうだ。

絵のある待合室118

村上肥出夫 「築地付近」 1964 10号

兜屋画廊の西川武郎氏が発掘した異才。川端康成氏が生前「心力と勇気を私に伝える絵」と絶賛した放浪の画家。27歳にして路上の絵描きが画壇の寵児となり、「ゴッホの再来」、「画壇のシンデレラボーイ」、「放浪の天才画家」、「色の魔術師」などと言われるようになった。石川達三氏・・・「村上君は時には詩を書く、時には天才的なデッサンを描く、そして何を考えて生きているんだか、私には見当が付かない。一種の出来損ないであるのか、それとも天使のような人間であるのか、とにかくつきあいにくい。しかし笑った顔は以外に純真である。そして作品はこの上もなく強烈である。」・・・など個性的な文人たちが愛した作家でもある。私は1960年代の作品に心惹かれる。

絵のある待合室119

天才 玉村方久斗の残像 「しろふぢ」 紙本着色 70x40cm 額装 昭和3年頃 作品中央部

玉村方久斗の展覧会が鎌倉近代美術館で開催(2007 11月~12月)された。来年には京都国立近代美術館で開催される。この作家については星野画廊の星野桂三氏が発掘顕彰した第一人者であり、東御市美術館長の梅野隆氏も展覧会を開催して機運を作って頂いた。以前からこの作家については賛否両論の評価が幅広くなされていたが、黙殺の状態が長く続いていたようだ。そのため正当な評価を下すための展覧会はされていなかった。私も名前と一部の作品しか認識しておらず、今回の展覧会によって自分の目で評価したいと思っていた作家だった。この作品も昭和初期のものであるが、大胆不敵の一気呵成の筆使いと金泥によるサラリとした装飾性、反骨巨漢の自画像を思わせる目つきの鋭い文鳥の重量感、通常の花鳥画にはない独自の風が感じられた。私の好きな川端龍子と共通する匂いがするのは気のせいか?

鎌倉近代美の橘氏曰く ・・・方久斗は描く速度のとても速い人であったという。それは即興を好んだということである。そして、速い速度で絵を描くだけでなく、ひたすら描き続ける人でもあったのである。全力疾走しながらマラソンするような絵描きであったわけである・・・

さて、今後、残像でしか知られていなかったこの作家の評価はどのようになるだろうか?いずれにしても玉村方久斗という画家が、古典と前衛の先に見出された日本画改革の先導者であったという事実は認識しておかなければならないだろう。機会があれば是非、観て頂きたい展覧会である。詳細は展覧会図録を参考にして頂ければ幸いである。

絵のある待合室120

国方林三 「母子」 大正末~昭和初期 51㎝ ブロンズ

今は知る人も少なくなってしまったが、国方は新海竹太郎や北村四海に学んだ英才である。文展、帝展、日展と官展での地位を確立していったが、私は初期作品に心惹かれる。この作品も旧知の画廊で入手したものである。これで国方作品は3点となった。

絵のある待合室121

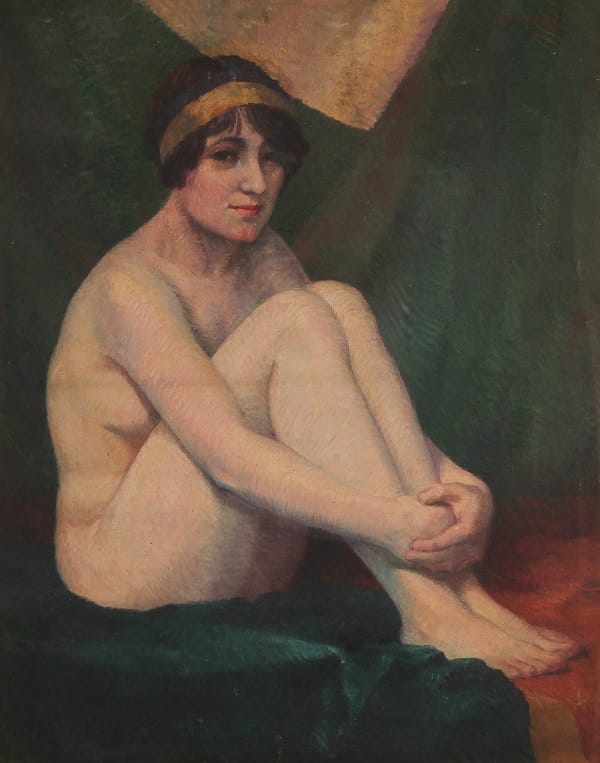

澤部清五郎 「座せるシュザンヌ」30号 1912 滞欧作

具眼の雄、星野桂三氏(京都星野画廊)が、発掘顕彰してくれた洋画家である。この作品は澤部が28歳の留学時代のもので、帰国後の滞欧作展にも出品されている幻の代表作である。また、目黒区美術館の山田氏の調査にによって題名は「モデル 座セルシュザンヌ」であることが判明したのだった。個展出品作中最大の30号は3点あったが、うちの1点は行方不明、残り2点のうち1点の「ハドソン河」が千葉県立美術館に収蔵されている。この作品は新発見となった。関西美術院の盟友である安井や梅原に匹敵する画力がありながら、生活の為とはいえ川島織物のトップデザイナーとなったが、東京に出て専業画家になれなかったことは自ら語るように無念であったろう。皮肉にも恩師浅井忠と同じ三足の草鞋を履くこととなった。この格調高いあ裸婦像は誰が見ても圧倒される名品である。京都と目黒で回顧展が開催されたが、更なる顕彰が必要とされる画家のひとりである。

絵のある待合室122

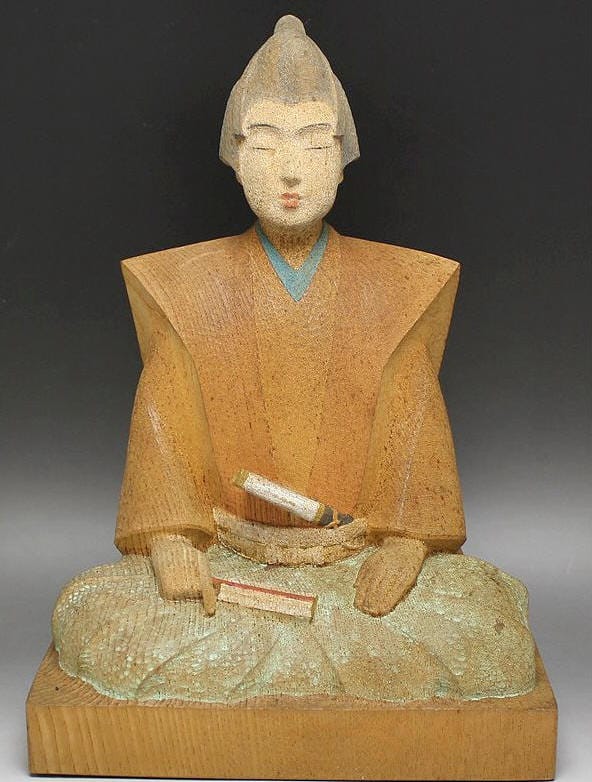

吉田三郎 「舞人像」 大正15年 41㎝ 共箱

金沢を代表する彫刻家である。大正期の作品は貴重である。学芸員諸氏も初見のもので資料的にも貴重な作品だと言う。日本舞踊をしていた時の長女に似ているようだ。

絵のある待合室123

吉田白嶺 「若衆」 1927 40㎝ 共箱 中村直人彫刻の時代展に出品

吉田白嶺の若衆である。中村直人の師匠でもある。直人も同じモチーフを彫っている。白嶺の人物像の素晴らしさはその無駄のないモダンな彫りとシルエットの美しさにあると思っている。

絵のある待合室124

石井光楓 「セーヌ風景」 12号 1931年頃 滞欧作

千葉出身のこの作家を知る人はまずいないだろう。しかし、である。大久保 守氏(元千葉県立美術館学芸員)が、光楓の評伝「今よみがえる洋画家の軌跡 夢は大海原を越えて」2001三好企画を出版してくれていた。感謝である。フランスでは藤田と並び称された記録もあり、彼の生き様は現在忘れ去られた多くの力ある洋画家たちの軌跡でもあろう。この評伝という労作を書いてくれた大久保氏こそ、地方美術館学芸員の鏡である。機会があればお会いしたい。

絵のある待合室125

原 精一 「裸婦」 1935 3号 日動画廊シール

言わずと知れた原の初期作である。やっぱり初期の原はイイ。

絵のある待合室126

江口 週 「木片の構成 Ⅵ」 1984 45X45㎝

1984個展(愛宕山画廊)、1988今日の作家たち(神奈川県近代美術館)、1991個展(東京画廊)に出品されているものである。現代を代表する木彫家のひとりである。さすがに大きな作品は置けないので、この作品で江口芸術の片鱗でも感じられれば楽しい。

絵のある待合室127

倉田白羊 「初冬」 2号 1935 板油彩

文句なしの倉田白羊の風景である。いかにも冬の初めといった感じが出ている。他の作家には真似できないかもしれない。公立美術館に寄託中である。

絵のある待合室128

北村四海 「岩長比売命」 1915 石膏 40x27ⅹ25㎝

新発見である。善光寺近くの旧家から出てきたものだという。この大理石像が資料写真に残っていた。旧知の北村四海研究の第一人者である迫内氏によれば、この作品は何点か制作されており、資料によると大正3の年第2回国民美術協会展、同年の恤兵美術展、大正4年のパナマ万博の出品歴がある。この石膏像には大正4年4月の刻サインと年紀があるのでパナマ万博の際に制作した大理石彫刻の石膏と考えてもよいだろう。いずれにしても四海の制作過程を検証するのに貴重な資料的作品である。私は埋没・忘却の物故彫刻家の代表作をコツコツ集めてきたが、さすがに四海の代表作となるとその巡り会いは少ない。それでも今まで何とか、世に問う事のできる作品「妙音」「イヴ」の2点を入手できた。近い将来、北村四海展の開催を夢見ている。迫内さん!あなたが頼りです。これからも四海の優品があれば後世のためにもゲットして行きたい。

絵のある待合室129

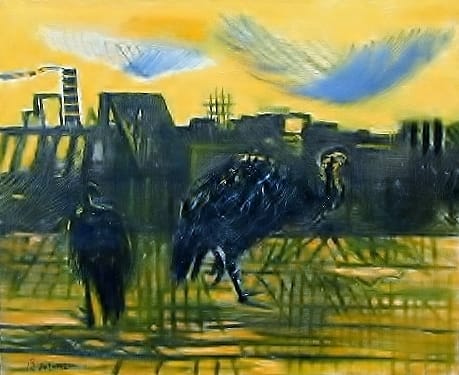

鈴木保徳 「工場の裏」 1958 12号

多摩美教授時代の佳品である。鈴木らしさの出ているもので環境破壊に対するメッセージが感じられる。鈴木の黄色は切ない。私は鈴木イエローが好きである。「横浜洋画の父」とも呼ばれている鈴木だが、孤高を通したためその画業は正当に評価されているとは言い難い。再評価が必要な作家のひとりである。

絵のある待合室130

和田金剛 「矢の根五郎」 33㎝ 共箱

澤田政廣の愛弟子のひとりである。歌舞伎十八番の一つである「矢の根」、曽我五郎が矢の根を研いでいる名場面である。抑制の効いた彩色が迫力を増す。

絵のある待合室131

下郷羊雄 「みみづく」 1935 4号 板油彩

1930年代の下郷のシュール作品は本当に幻であり、数点が知られているに過ぎない。しかしその存在感は大きい。下郷は、前衛美術集団「名古屋アバンギャルド」を結成し、名古屋におけるシュールレアリスム運動の中心となり、彼のアトリエはシュールレアリストのサロンとなった。その後、下郷は写真にも注目し写真集団「ナゴヤ・フォトアバンギャルド」を結成し、伝説的な写真集「メセム属」を発表した。1941年に反体制傾向をもつ芸術家を狙った弾圧がはじまり、下郷をはじめ日本のシュールレアリスムは終焉に向かった。この作品は彼の全盛期の作品である。シュールの作風ではないが、人を食ったようなみみづくはシュールの精神で貫かれ、彼の自画像としての解釈も成り立つだろう。「日本シュールレアリムス14」山田諭編(本の友社)に詳しい。

絵のある待合室132

古川順三 「柘榴」 68㎝ 共箱

上越教育大学の岡充夫氏が「古川順三作品」についての論文を出されている。興味のある方はネットから閲覧できるので参考にして頂ければと思う。木彫の魅力は傷つきやすく弱いもの、そして1点しかないからだろうか。堅牢なブロンズでは感じられない感覚だ。美術品とは本来そういうものだろう。

絵のある待合室133

富樫 実 「殖」1958~1962頃 48㎝ 行動美術展出品作

この時代は、「生命を単一でなく、有機的につながったものとして作品にしたい」との思いが強く働いている。「空にかける階段」彫刻家富樫実の世界 加藤賢治著2006サンライズ出版が参考になる。

1931年 山形県鶴岡市(旧櫛引町)に生まれる。1948年 岩手県一関市において、仏師佐久間白雲に師事し仏像彫刻を学ぶ。1957年 京都市立美術大学彫刻科(現・京都市立芸術大学)卒業。1963年 ユーゴスラビア国際彫刻家シンポジウムに日本代表として参加。1964年 「空にかける階段」シリーズの制作を始める。1967年 フランス政府給費留学生選抜・毎日美術コンクール展にて大賞受賞。フランス政府給費留学生として、国立パリ美術学校彫刻科に学ぶ。フランス政府賀状コンクールにて大賞受賞。1974年 京都成安女子学園常務理事となる。1992年 京都府文化賞功労賞受賞。1993年 成安造形大学学部長となる。1996年 京都美術文化賞、京都市文化功労者受賞。1999年 紺綬褒章受章。■現在 京都市文化功労者、成安造形大学名誉教授、鶴岡市名誉市民。京都府在住。

絵のある待合室134

青山美野子 「飛田」 12号 1979

世に言う洲之内コレクションの作家である。洲之内徹が褒めた奇跡のマチエールを生み出したころの作品である。一時期、東京を離れ関西に住んでいた頃の珍しい作品で、裏にはMiyakoUnoと丁寧にサインしてある。彼女の絵に詳しい画廊主は「下部の色まで透き通るように見える透明のマチエールは工夫ぬ工夫を重ね出来上がったもので、3~5層まで重ね塗りし、その堅牢さは100年以上持つと言われている」との事である。このマチエールこそが青山美野子を生きる伝説とされる所以なのだろう。飛田とはかつて大阪市にあった飛田遊郭のことで、通称は飛田新地という。

絵のある待合室135

高見嘉十 「母娘」 32㎝

東美卒だが、戦前は北京の美術学校で教授をしたいた。まさに忘却の作家である。この作品は待合室のカウンターに展示してある。触ってもオーケーなのだ。不安そうな娘を母がしっかり守っている。冬に戸外の停留所でバスでも待っているのだろうか?

絵のある待合室136

本荘 赳 「柚子と柿」 3号 油彩

本荘の静物画、特に柿は有名である。須田国太郎にも負けない誰もが静謐になる名画だと思う。

絵のある待合室137

野崎一良 「Ⅲ」 1971 68㎝

南画廊 大岡信、梅原猛が認める抽象彫刻の鬼才であり日本抽象彫刻の雄である。行動美術を代表する作家でもあった。市場ではあまり見かけないが素晴らしい作家だと思う。

絵のある待合室138

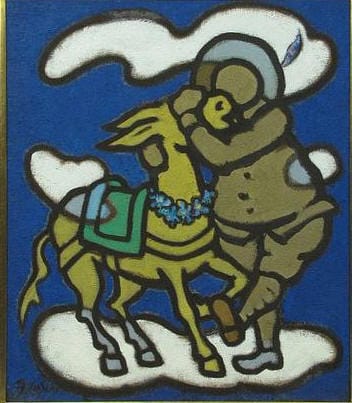

二重作龍夫 「わしのかわいいコンチクショオ」 1968 10号

二重作龍夫画集に掲載されているドンキホーテシリーズの代表作のひとつである。二重作のドンキホーテは世界的に評価され版画も刷られている。サンチョ・パンサとドンキホーテの愛馬ロシナンテの再会を題材にしている作品で見ていて微笑ましい。

絵のある待合室139

西田 勝 「裸婦」 30㎝ 絵皿油彩

西田 勝といえば古茂田守介と共に新制作のホープとして並び称された作家である。絵好きは彼の絵を1枚くらい持っているいることが多い。この絵皿は私が日ごろお世話になっているA氏から頂いたものだ。彼の著書にも出てくる思い出の作品だ。この赤色の裸婦は見た人の足を一瞬でも止めさせる力を持っている。

絵のある待合室140

堀内康司 「魚」 1950年代 15号 ドローイング 画集掲載(求龍堂)

1952年国画会新人賞を取り、次世代の作家の中で異彩を放った鬼才である。池田満寿夫の才能を誰よりも早く認め、世に出したことはよく知られている。1955年、彼の呼びかけでアイオー、池田満寿夫、眞鍋博、奈良原一高で「実在者」を結成し革新的グループとして注目された。しかし30代になって突然筆を折ってしまった。理由は謎である、70年代以降は美術評論やプロデュースを手掛け2011年に亡くなった。池田満寿夫は私の調書の中で、「堀内の作品はビュッフェを更に冷たく堅く重苦しいものにしあものであり奇妙なリアリティを持っていた」と語っている。この作品は丁度、ビュッフェがパリ画壇を席巻していた時期と重なる。1950年代のパリと日本を繋ぐ奇妙な1枚である。

絵のある待合室141

中村直人 「童女立像」 1927頃 50㎝

奇跡的によくぞ残っていてくれた!中村直人の最初期(22歳頃)の代表的な作品であり、同じような童女作品が資料図版で残っている。長野の旧家から出たとのこと。名古屋の画廊から譲ってもらった。直人は私の好きな院展の作家のひとりでもある。北村四海、武井直也など長野出身の彫刻家はイイ作家が多い。

絵のある待合室142

吉田白嶺 「異教徒」 1933 木心乾漆 47㎝ 第12回再興院展出品作

凝視しても木彫と見紛うような出来であり、乾漆研究をしていた白嶺の貴重な代表作である。現存している乾漆作品はほとんどないだろう。白嶺研究には不可欠な作品でもある。天草四郎の潔く颯爽とした姿は心を打つ。白嶺の並々ならぬ技量とセンスは一線を画す感がある。

絵のある待合室143

戸田海笛 「洋犬」 大正期 24x10x14㎝

非常に珍しい海笛の動物彫刻である。小品ながら洋犬の佇まいがよく出ている。なめらからな肌触りと呼吸と内臓の動きが体温として感じられるのは、その天性の彫技の成せる所以だろう。ファラオファウンドに似ているとの意見もある。犬に詳しい方はご教授願いたい。

絵のある待合室144

牧 雅雄 「兎」 不詳 18㎝

小田原の生んだ院展の俊英である。作品数は少なく出会いを待っていた。この作品は平櫛田中コレクションにも収蔵されている作品でもある。小さいが優品である。

絵のある待合室145

兵頭和男 「洋梨」 6号 油彩

兵頭は「横浜洋画中興の祖」と勝手に評価している。当時異端であった兵頭スタイルが、横浜洋画の王道となるには苦労と貧困の歴史があったのだ。「兵頭和男と横浜の画家たち」北湯口隆夫著は是非読んでほしいと思う。兵頭ファンは多いと聞く。神奈川に住む者にとって兵頭作品を持つことはささやかな恩返しでもあり礼儀でもある。

絵のある待合室146

三岸黄太郎 「静物」 不詳 8号 油彩

滞欧~大磯在住で活躍した湘南ゆかりの作家である。父は好太郎、母は節子。天才と努力家の両親を持ち黄太郎氏はどのような作家人生を送ったのだろうか。是非、自伝を書いてほしかった。この作品は作家本人にも見て頂き初期作品であることは論を待たない。男絵をこれほど繊細に図太く詩的に淋しく描く作家を他に知らない。黄太郎氏の心中の成せる画風だったのだろうか。ご冥福をお祈り申し上げます。

絵のある待合室147

本荘 赳 「ばらをいけた壺」 1978 10号 油彩

本荘 赳の作品の中でばらを描いた名品として知られていたものである。某企業の社長が秘蔵していたが手放すとの情報が入り、旧知の画廊を通じてゲットした。当に名品である。壺は古瀬戸である。いわゆる「ばら」でなく、本荘の「ばら」である。別格なのである。

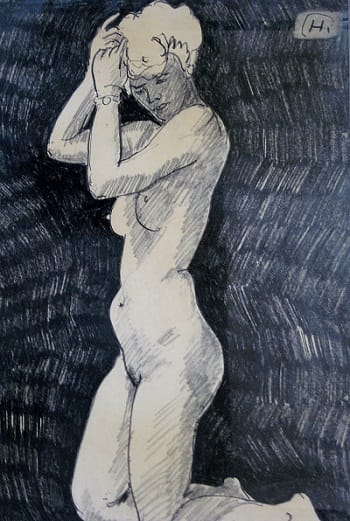

絵のある待合室148

武井直也 「裸婦立像」 28㎝ 清水多嘉示箱書き

武井直也は夭折した彫刻家の中で好きな作家のひとりである。この作品は後年、清水の監修のもとで鋳造した作品であろう。いずれにしても貴重な作品には違いない。天を見つめ身をよじる裸婦の造形表現は浪漫である。ギリシアとブールデルと日本の魅力が一度に堪能できる作品であろう。

絵のある待合室149

山羊時代の風景画 辻 永(1884~1974) 「風景」 1912 SM 板油彩

この作品は辻永28歳のもので、現存する辻作品の中でも最初期に当たる貴重なものである。この年には青山熊冶とともに写生旅行をしておりその時の作品かもしれない。また、この年には和加子夫人と結婚(岡田三郎助媒酌人)し、中村屋で中村彝と懇談している。1911年自信作が落選し、憤慨した辻は本郷の第一倶楽部で個人展覧会を渡欧する大正9年まで毎年開催したほどの反骨漢であった。この作品の風景を特定しようと、水戸市立博物館に調べて頂いたが不明であった。私見では聖橋から見たニコライ堂ではないかと考えている。皆様のご意見をお聞かせ願えれば幸いです。当時、南薫造を親友・ライバルと目しながら山羊の画家として名を知られていた辻青年が描いたこの作品には南の影響が見て取れる。この作品は後の風景画家として大成する辻永の原点を見るには十分な優品であると思っている。失われた風景と忘れられようとしている地味で暖かな画風は、日本洋画として忘れてはならない大切な部分を思い出させてくれる。

絵のある待合室150

阿部金剛 「郷愁」 1932 4号 油彩 個展出品作

阿部金剛全盛期の優品である。キリコの日本での移入を考える上で重要な作品でもある。国立近代美術館の大谷省吾氏が「阿部金剛イリュージョンの歩行者」1999本の友社を出されている。阿部金剛を知る基礎資料の決定版である。書斎絵としては一級の格とセンスがあり、男の書斎にはピッタリな作品である。

絵のある待合室151

土方久功 「南洋婦人」 6P 素描

旧高木コレクションである。高木氏は神保町で知る人ぞ知る発掘型の画商であり、多くのコレクターがお世話になった。急逝が惜しまれる。この作品は高木氏が亡くなってしばらくしてから旧知の画廊から5点一括で購入した。土方のデッサンは市場に出ることはほとんどでないが佳品が多い。この5点も素晴らしいものばかりである。高木氏を偲びつつ毎日眺めている。

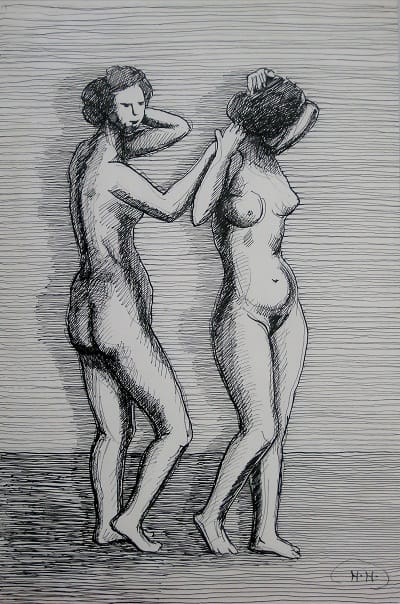

絵のある待合室152

土方久功 「二人裸婦像」 6P 素描

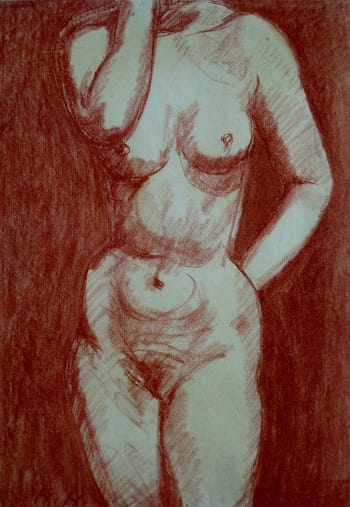

絵のある待合室153

土方久功 「裸婦」 6P 素描

絵のある待合室154

土方久功 「裸婦」 6P 素描

絵のある待合室155

土方久功 「爬虫」 6P 素描

絵のある待合室156

二見利節 「二宮風景」 1955 4号 個展出品作

二見の故郷、二宮風景である。コールタールで描いているのは二見らしい。

絵のある待合室157

二見利節 「静物」 1955 4号 個展出品作

この作品を見た学芸員は、「触覚を感じるデッサン」と評した。何か触られている感じがするというのだ。たしかに二見のデッサンは有機的(丸み・動き・温度)が感じられる作品が多いと思う。

絵のある待合室158

星崎孝之助 「アルジャンセーヌトウイュの夜明」 1948 45X20㎝ 水彩 東邦画廊シール

大磯在住の鬼才である。その独自の作風には根強いファンが多い。この作品は貴重な滞欧作である。開院以来診察室に掛けて楽しんでいる。20年前の新婚旅行を思い出す。

絵のある待合室159

三宅克己 「箱根旧街道の杉並木」 10号 真鶴時代

この風景は今も残っているので、箱根にお越しの際は是非歩いてほしい。絵の中の農婦が自分になる。

絵のある待合室160

小熊秀雄 「裸婦」 1936 2号 ペンデッサン 久保貞次郎氏旧蔵

「ときの忘れもの」綿貫氏から購入した小熊のデッサンである。裏にも裸婦が描かれている。小熊秀雄という人物に興味があり、ようやくお気に入りのデッサンに出会った。優れた詩人の絵には、他にはない煌めき感じることがある。宮澤賢治と同じように小熊もその1人だ。

絵のある待合室161

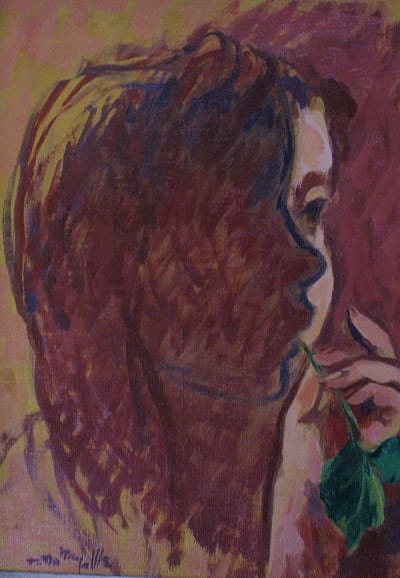

中山 巍 「婦人像(茂子夫人)」 1930 15号 1930中山巍画集(建設社)掲載

中山は茂子夫人をモデルに多くの作品を描いている。どれも優品揃いだ。この作品も素晴らしい。他人でありながら縁あって連れ添いとなった妻を描くとき、画家たちはどのような心持で絵筆を走らせるのだろうか?是非聞いてみたいものだ。以下、茂子夫人像3点を見て頂きたいと思う。

絵のある待合室162

中山 巍 「婦人像(茂子夫人)」 1939 15号 独立美術10周年記念画集掲載 1950現代美術自選代表作15人展出品作

この作品は画家が自選したものである。生命の象徴である葉が印象な佳品である。吸い込まれるような柔らかな色使いだが、筆致はフォーブである。

絵のある待合室163

中山 巍 「婦人像(茂子夫人)」 1935 12号 1979年回顧展出品作

茂子夫人像の代表作である。中山はシャガールと深い親交があったからだろうか、バックが暖かなピンクとは非常に珍しい。夫人に対する愛を感じる。

絵のある待合室164

中山 巍 「座婦」 1926 4号 独立展出品作 徳岡英氏(林重義の媒酌人)に寄贈の記載あり 滞欧作

貴重な滞欧作である。中山の滞欧作は評価が高く大きなもののほとんどは美術館に収蔵されている。この作品は、ある美術雑誌で売られていたもので、しばらくして旧知の画廊に掛けてあったのを見て驚いたのを憶えている。

絵のある待合室165

中山 巍 「木の葉を銜えた少女」 1956 4号 24回独立展出品作エスキース

いのは画廊がすずらん通りにあった時期に求めた作品である。小品だが中山のエキスが凝縮している。少女は愛娘の玲子さんである。画家のまなざしが優しい。余談になるがこの作品の額縁は透かし彫りと線彫りの手の込んだ職人縁であり、素晴らしいものである。

絵のある待合室166

中山 巍 「静物」 1930~1935頃 8号 出品シールあり

ブラマンク調の作品。中山ホワイトが見どころ。このような格調高くカッコいい静物画を描けるのは流石だ。洋画版の川端龍子を彷彿させる。

絵のある待合室167

中山 巍 「花の中の少女」 1976 8号

最晩年の作品。曼珠沙華が美しい。この絵にも中山ホワイトが広がっている。画家の最晩年には洋画、日本画問わず少女や花が登場するのをよく目にする。不思議だ。

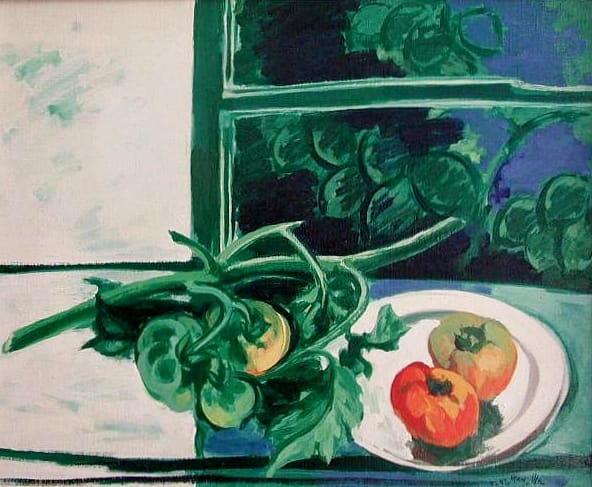

絵のある待合室168

中山 巍 「窓辺の果実」 1966 15号 1979年回顧展出品作

夏の絵にはピッタリである。知人の額屋さんが「青いトマトを描くのは珍しい」と言った。なるほど、トマトの熟す過程を一画面で表したのだ。過去、現在、未来の三世の生命観は画家の時間に対する哲学を感じさせる。平易明快な作品だが、奥は深い。

絵のある待合室169

中山 巍 「ばら」 1930~1935頃 8号

中山独自の格調高き薔薇である。色使いや筆使いは何となく盟友、前田寛治を感じさせる。1930年協会~初期独立の作品群には、作家は異なれど共通の雰囲気が醸し出されるのは心地よい発見だ。

絵のある待合室170

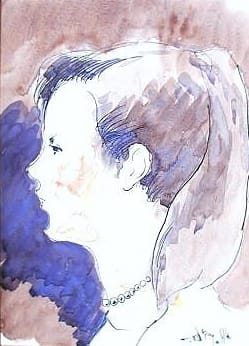

中山 巍 「少女」 不詳 4号 水彩

愛娘の玲子さんである。家族の肖像を描く中山と今の自分が同じ年頃の子供を持つ年齢となって来た。私も50歳となったと言う事だ。生涯青春でありたいものだ。

絵のある待合室171

岩野勇三 「若い女」 36㎝ 作品集掲載

佐藤忠良と10代後半から家族同然に暮らし、佐藤が最も信頼した愛弟子である。人は彼を「造形の鬼」と呼ぶ。彼が著した「彫塑」は造形彫刻の教科書として名高い。惜しまれくも56歳で夭折してしまった。佐藤忠良の職人的要素を純化した作家であると、彼の教え子である友人は言った。岩野が亡くなってから日本の造形彫刻は衰退しているという。岩野の生まれ変わりよ、早く出て来い!

絵のある待合室172

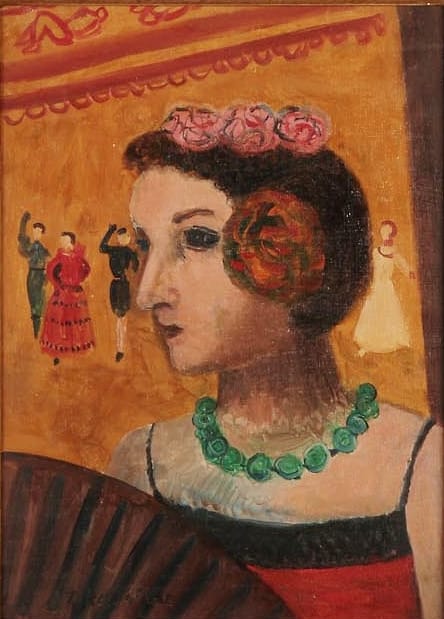

高畠達四郎 「黒扇」 1920年代 8号 滞欧作

独立創立メンバーのひとり。この作品は第一期滞欧作だろうか?大正~昭和初期の滞欧作は皆勢いと自信が漲っていて気持ちイイ絵が多い。高畠は風景画家として有名だが、初期には人物の優品も描いている。藤島武二の黒扇と比べてみては如何?

絵のある待合室173

原 精一 「座裸婦」 1945~1950 6号 回顧展出品作(平塚市美術館)

浅草時代の優品。モデルは夫人である。この時代の裸婦には充実したものが多い。また肖像画にも名品がある。阿部次郎像は素晴らしい。原の審美眼は洲之内徹氏も信頼しており、彼の人間的魅力は実に個性的だ。平塚在住の私にとって、原は湘南三傑のひとりとして頼もしい存在である。

絵のある待合室174

山本 正 「森と路」 1955 10号

コレクターの間では良質な作家として位置づけられているが、世間では忘れらている感がある。日本では馴染まないとされていたキュビズムを山本調に描いた佳品である。柏わたくし美術館(堀良慶館長)には名品として知られている「女医」が収蔵されている。

絵のある待合室175

二見利節 「ニコライ堂」 1938 10号

二見利節全盛期の優品である。この時期の作品を坂本繁二郎や木村荘八は絶賛している。二見の戦前作品はほとんど見かけない。再評価するにはこの時期の作品は不可欠である。コツコツ探して行きたい。

絵のある待合室176

関口俊吾 「運河風景」 1957 6号 滞欧作

1911神戸に生まれ、鹿子木孟郎に絵画を学び24歳でフランス国招聘留学生で渡仏し、生涯フランスで活躍した洋画家である。日本でも数多くの個展を開催している。この作品は関口の特徴がよく出ている全盛期の作品である。1950年代の作品にはなかなかお目にかかれない。在仏画家としては藤田と双璧をなす存在であり、日仏両国から愛された画家でもある。夫人の彩さんは、木村荘八の姪である。2000年に出版されたエッセイ「パリの水の味」はおススメである。

絵のある待合室177

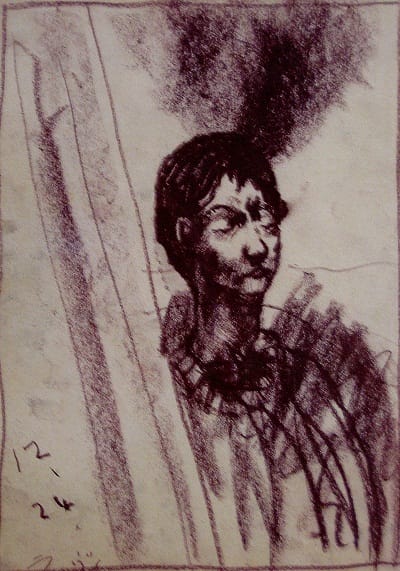

高田啓二郎 「命 ラビィ」 1969 12・24 2号 藁半紙パステル

旧友たちの熱い思いが結実し、1994年ギャラリー川船で高田啓二郎展(遺作展)が開催された。18歳のころ集中的に描かれた作品群(絵、詩、散文、シナリオ)は難病を抱えながら命を見つめ続けた魂の軌跡である。この作品は図録にも掲載されている闘病中の自画像である。18歳のクリスマスイヴに描いたのだ。切ないが直視して見てみよう。自画像はその作家に永遠の命を与える。

絵のある待合室178

杉全 直 「Walking」 1953 12号

杉全が抽象に移行して行く時期の初期作品である。1930年代~40年代のシュール時代を経て、1950年代半ばから抽象に移行し、1960年から「きっこう」の杉全が登場する。出会いがあればシュール時代の優品をゲットしたいものだ。杉全は平塚在住歴がある平塚ゆかりの作家でもある。この作品は床の間に掛けて楽しんでいる。2週間ごとに変わる古流の生け花とのコラボが我が家の室内風景となっている。

絵のある待合室179

川島理一郎 「ナポリ・公園前」 1925 8号

「ナポリ・ポッツオリの岡」と同じ1925新作画展覧会(東京美術倶楽部)に出品歴のある幻の初期滞欧作である。当時パトロンであった大林組の重役が旧蔵していた。新発見である。川島の滞欧作の素晴らしさは絵好きなら一瞥でわかると思う。更なる再評価をしてほしい作家である。

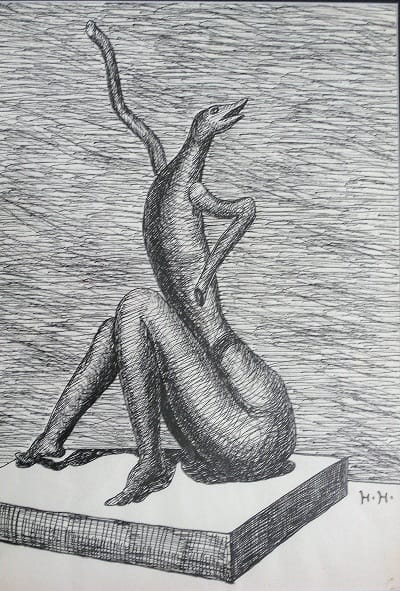

絵のある待合室180

石井 元 「立てる裸婦」 不詳 30号

関西隻腕の鬼才である。キスリングに師事し関西で活躍したが埋没作家となった。この裸婦はサイケで近未来的である。類例がありそうでない。竹中郁氏や小磯良平氏とも交流がありその実力は一部では認められていたが、ほとんど家から出ることはなく一日中絵を描いていたと言う。この作品は偶然知り合った石井元夫人から直接頂いた。今から15年前にもなる。

絵のある待合室181

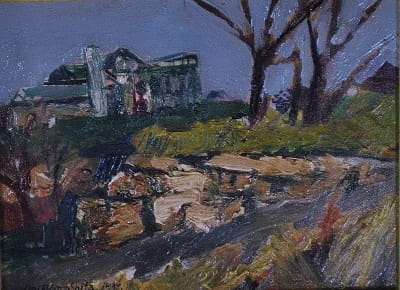

山下大五郎 「横浜山手風景」 1938 3号板

明治41年神奈川県に生まれる。湘南中学のころより画家を目指し、萬鐡五郎に師事をした。東京美術学校在学中、第9回帝展に初入選する。昭和14年、須田寿ら6人と立軌会を結成。第1回、第3回の文展での特選など数々受賞。昭和50年初め頃より安曇野の風景を描き始める。平成2年82歳で死去。この作品は力強いフォーブである。この時代のものはほとんど見かけなくなった。

絵のある待合室182

二見利節 「ジュネーブ風景」 6号 1970年代

日動画廊が支援し外遊していた頃の作品である。もし、二見が戦前に留学していたらどんな画家になっていただろう。おそらく日本には帰って来なかったような気がする。雨後で地面がぬかるんでいる様子が分かって頂けるだろうか?

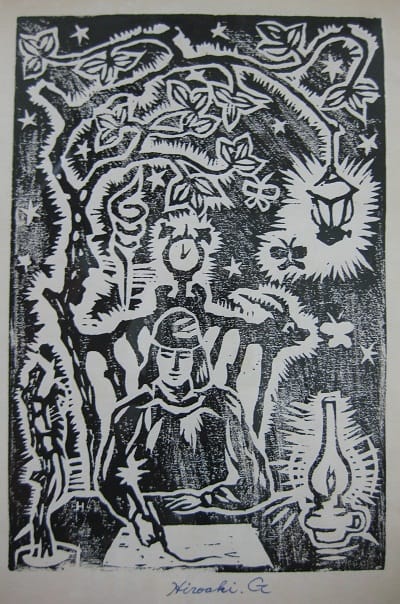

絵のある待合室183

後藤洋明 「無題」 4号 木版

日本近代洋画の埋もれた分野を知り尽くしている人物である。特に物故洋画の資料と知識はスゴイ。洲之内徹氏関係の本にはお馴染の方でもある。洋明さんと初めて会ったのは1996年の夏だったので付き合いは古い。困った時の洋明さんは心強い。この作品は彼が学生時代にシナベニヤに彫って自刷りしたものだ。時代感があって気に入っている。

絵のある待合室184

井上三綱 「海女習作」 不詳 15号

坂本繁二郎の影響残る戦前の佳品である。三綱の戦前の油彩は貴重である。平塚市美術館の企画展では数回出品展示されている。三綱は本荘 赳に図ではなく絵とは何たるかを教示した。また本荘と同じように学者や玄人から支持されていた純度の高い作家である。故梅野隆館長も同郷の三綱を高く評価しており、繁二郎の正当な後継者として唯一認めている。

絵のある待合室185

鈴木保徳 「母子」1932 12号 独立展覧会出品作

独立美術8「鈴木保徳特集号」1933掲載にされている代表作である。画家にこの作品についてのコメントが載っているので紹介したい・・・「狭い画面にいっぱいに描いてみた。母は乳房を露はし乍ら己が子をかき抱きつつ熱い接吻をしている。接吻をされた子供は母親の執拗さに幾分悩まされた形である。全体をくらい鈍重な色を以って基調にし、赤や黄の原色を排して重苦しさに死ぬる事を防いだ。自分の性来には空想的な分子がかなりに潜在する。それが写実の教養の上に深く根を降ろしているのである。今空想や幻想が何処迄価値あるかは論ずる場合ではないが、何づれ何処かで両者が闘争をするか交合をするかの何れかである」・・・この作品は彼の挑戦的作品であり、空想的写実画の代表作でもある。

絵のある待合室186

長谷川栄作 「天平美人」 不詳 29㎝ 岡倉天心と日本彫刻会展出品

前出の乙姫と同じ作者である。小品だか格調高く仕上がっている。今後、再評価されるべき最右翼の作家の一人である。展覧会のチラシにも使われた。

絵のある待合室187

松尾朝春 「大黒天」 不詳 30㎝ 岡倉天心と日本彫刻家会展出品

山崎朝雲の特徴を最もよく継承したと言われている高弟である。小品だが片足を上げている大黒天は珍しいそうだ。躍動感があって面白い。伝統と革新の混じり合った作風とも言えよう。

絵のある待合室188

間部時雄 「ブレハ島」 1932 4号 板油彩 梅野隆シール

故梅野隆館長が発掘顕彰した隠れた名匠である。2004年に「浅井忠の光の系譜 間部時雄と京都の仲間たち」展が府中市美術館で開催されたが、今後は他館でもやってほしい作家である。とにかく、この絵の見どころは青である。人は間部ブルーと呼んでいる。私は間部ブルーが大好きだ。

絵のある待合室189

大貫松三 「静物」 1926 3号 板油彩

2005年生誕100周年を記念して初の回顧展が平塚市美術館で開催された。端山学芸員のお蔭である。ご遺族も大変喜んで下さった。地方埋没作家の発掘顕彰展のお手本となった展覧会でもある。昭和元・2年1月制作の裏書のある現存最初期の佳品である。この年の春には東京美術学校に入学しているので、川端画学校時代のものとなり、資料的にも貴重である。この作品は友人G氏の旧蔵である。彼はかつて私の所蔵していた新文展時代の大貫作品に感銘を受け、作品入手の機会を窺っていたと言う。この作品を彼に見せられた時、「やられた!」と思わず声を出してしまった。そして「この作品を誰が大貫と判ろうか!君と私の2人だけではないか」と頷き合ったことも懐かしい。褐色のレンブラントカラーを背景にセザンヌ張りのズシンと重みのある林檎を描いたこの小品こそ、大貫研究には必要不可欠であったのだ。手放す時は必ず声をかけて・・・とお願いしていた。それから5年が経ち、G氏が急逝されたと連絡が入った。生前の約束は悲しい形で果たされる事となった。この作品がこうして展覧会を飾ることができたのも、大貫作品を愛するもう1人のコレクターがいたからでもある。 追補:裏書には呈 四家文子様とある。声楽家で知られている四家文子女史でのことである。若き大貫(画学生)の四家(音大生)に対する淡い恋心が画面から滲み出ている。パイプは大貫を表しているのだろうか。

絵のある待合室190

森田訓司 「ピエロ群像」 1972頃 変形50号 個展出品作

闇の中に入る画家

この画家を知る人は極少数であろう。独学で絵を学び、業界では早くから天才と噂されていたが、展覧会のみに出品するというスタイルを通していたため、29歳まで無名であった。泰明画廊がバックに付いてからは渡欧し、個展を開くようになったが、好きな酒と画業にのめり込む生活が崇り47歳の若さで夭折した。彼の画論が記事になっていたので紹介したい・・・「黒は壁に過ぎないが、それに色を塗り重ねることによって闇になる。壁の中には入れないが闇の中には入れる」・・・闇の中に入る画家が森田訓司である。彼の生活は夜を徹して描き、朝になると寝て、夕方には酒を飲み、また描くという繰り返しだったと、彼を良く知る田倉氏は話してくれた。絵を描くために酒を飲み、絵を描くために呼吸をしていた男であった。闇の中に入るため、真夜中に制作された彼の作品の多くは人物画であり、むろん背景は漆黒である。特に1970年前半の初期作品には、心打たれるものがある。彼特有の滑りのある触感、大胆な構図と配色、そして若き日に展覧会を総なめにしてきた確かな技術がこの作品にも見て取れる。評論家の宗左近氏は・・・色と形を使って、色と形をもたないものを描き出す。見えるものによって、見えないものを浮かびあがらせる。彼は芸術の基本を離れまいとする数少ない作家の一人である。神なき日本の若きルオーの闘いは、西欧の先達のそれよりも、はるかに厳しい。他人事ではない・・・と。

森田の鵠沼時代を支えたのが画廊たくらの田倉明雄氏である。田倉氏の森田に対する思いは本当に心打たれる。画家と画商の麗しい関係が今は少なくなって来ているのだろうか。

絵のある待合室191

鈴木亜夫 「海水浴風景」 1946 6号

戦後すぐの湘南海岸である。夏になると必ず待合室に飾っており、人気も高い絵である。晩年はマンネリになってしまったが、この時期の作品には鈴木の良さが出ていると思う。彼も独立美術の創立メンバーのひとりである。

絵のある待合室192

松下春雄 「佐渡風景」 1933 10号

この年の暮れに30歳で急逝したため準絶筆作品でもあろう。中村研一氏と佐渡で描いたとの記録ありが残っておりご遺族にも確認して頂いた。松下の画業は名古屋だけでなく全国レベルの価値がある。小規模でもいいので、度あるごとに回顧展をしてもらいたいものだ。

絵のある待合室193

宮本恒平 「巴里のモデル」 1932 板6号 滞欧作

1967年遺作展画集のコピーが手元にあり河北倫明氏が書いている・・・宮本君には特選なんか必要ないじゃない、いい身分だからのんきに描かせておけばよいというのが帝展審査員たちの一致した意見だったらしい・・・そうした作者の境涯を偲びながら、作品をみていると一種特別な匂いをもち、独自の善良な品位とウブな甘味をどこかに漂わせている。異色な画家のひとりである・・・と感想を述べている。また、後藤洋明氏が「幸福な画家」と題して優れた宮本恒平略伝を書いている。この作品は私が見た中で最も優れた女性像と思っている。モデルのまなざしが眩しい。

絵のある待合室194

横地康国 「人と馬」 ミニチュアール 板油彩

大磯在住の画家である。1枚はほしかったので、ようやく見つけた気に入った作品である。カルテ棚の横にちょこっと掛けてある。

絵のある待合室195

田沢八甲 「こども」 不詳 SM

八甲の人物には特徴があり、一度見ると忘れない。この作品は義父の病室に掛けていた作品である。孫代表としてこの「こども」には頑張ってもらった。ありがとう。

絵のある待合室196

本荘 赳 「湖畔の朝」 1975 10号

本荘風景画の典型的な作品である。文句なしである。

絵のある待合室197

二見利節 「栗」 1938 6号

互陽会展に出品された「栗」のバリエーションである。旧友長谷川利行張りの出来である。利節の第一期全盛期であるこの時期の作品は皆自信に満ちていて気持ちイイ。

絵のある待合室198

松下春雄 「阿佐ヶ谷風景」 1930 板4号

色が出ていて美しい!充実期の佳品である。人物に定評のある松下だが風景画にも長けていた。松下に詳しい名古屋画廊の中山真一氏も褒めてくれた作品である。

絵のある待合室199

原 精一 「静物」 不詳 SM

原の初期作品である。時代を感じる優品である。初期作品にファンは多いが今はほとんど見かけなくなった。残念である。窓辺の薔薇であろうか。

絵のある待合室200

吉田白嶺 「逍遥」 1924 41㎝ 第14回院展出品作

2011年ギャラリー川船さんから譲って頂いた。さすがに白嶺である。品格と静寂が好ましい。横山大観とともに院展を支えたリーダーでもあった。忘れ去られてしまう前に一発、回顧展をしてほしいと強く願っている。